fundus camera / Funduskamera

写真機・カメラというと,

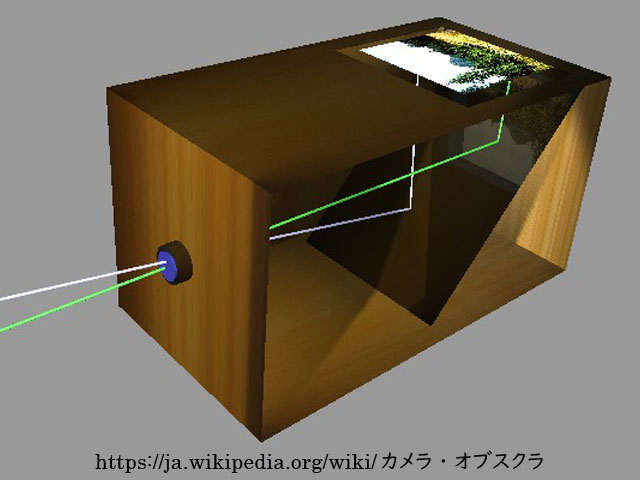

„像の形成“と„像の記録“ という2つの要素が必要である.そもそものピンホールの原理は紀元前から気付かれていたとのことであるが,写真

photograph の事始めは,暗箱(ピンホールカメラ)により景色を平面に投影する,あるいは小さい画像をトレースする仕掛けが先行し(16世紀から18世紀),

《閑話休題》

折りしも,検眼鏡の発明も同年で,ここから眼底写真への挑戦が始まることになる.当時の状況は,光量不足,長時間露光,眼球運動,強い角膜反射のため,詳細のわからない画像だったと記されている中で,文献上最初の生体人眼の撮影は1886年となっている.露光は2分半!だったそうだ.

折りしも,検眼鏡の発明も同年で,ここから眼底写真への挑戦が始まることになる.当時の状況は,光量不足,長時間露光,眼球運動,強い角膜反射のため,詳細のわからない画像だったと記されている中で,文献上最初の生体人眼の撮影は1886年となっている.露光は2分半!だったそうだ.

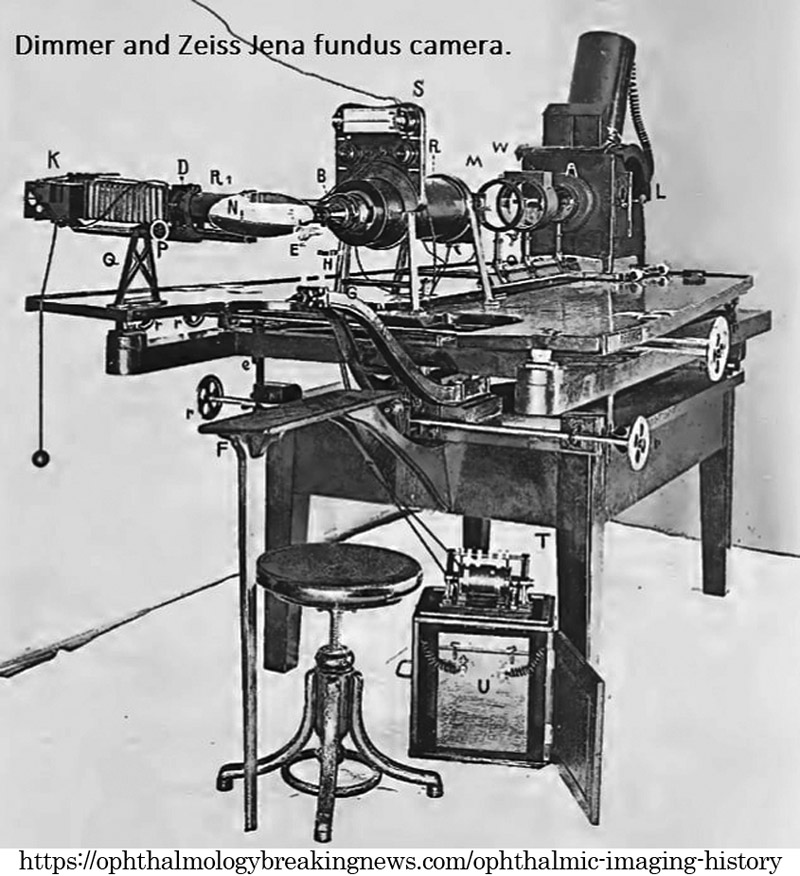

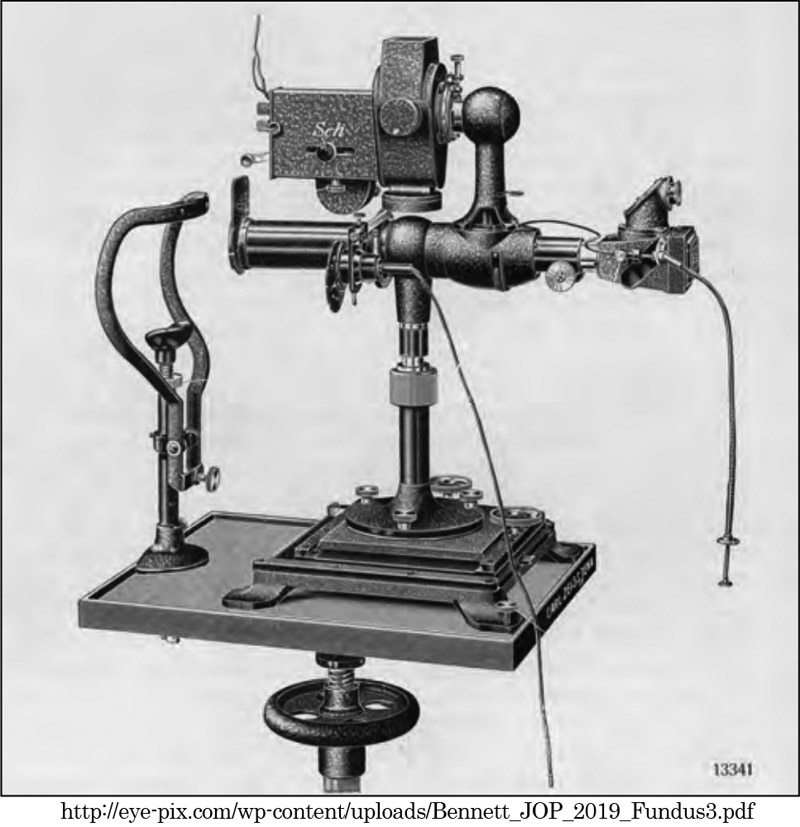

角膜反射の解決にはさらに10数年,20世紀に入り漸くアトラスとして世に出せる画像になった,とのことである.しかしこの時の仕掛けは,この世に1台.ミニカーだかゴーカート位の大きさだったそうである.

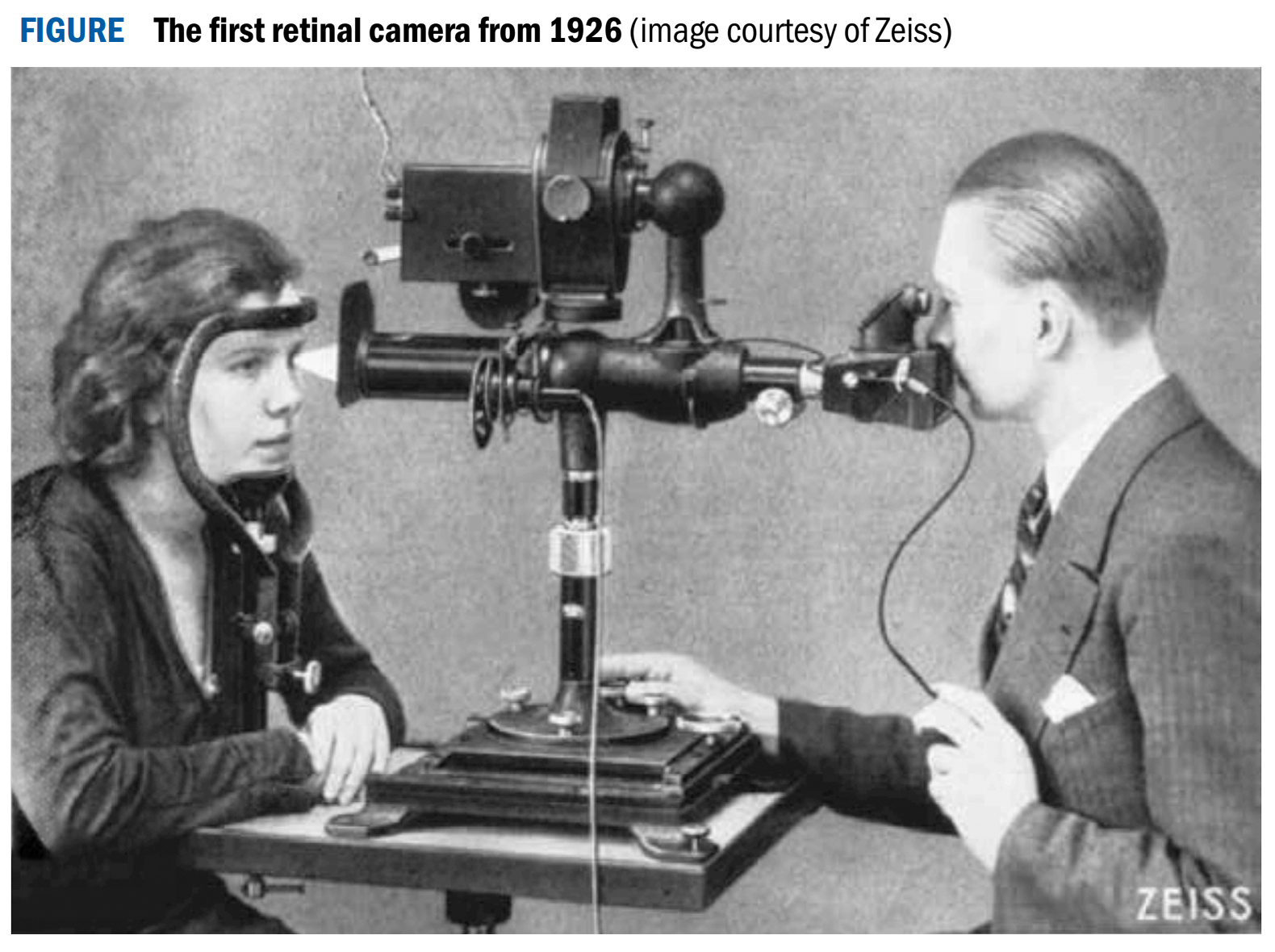

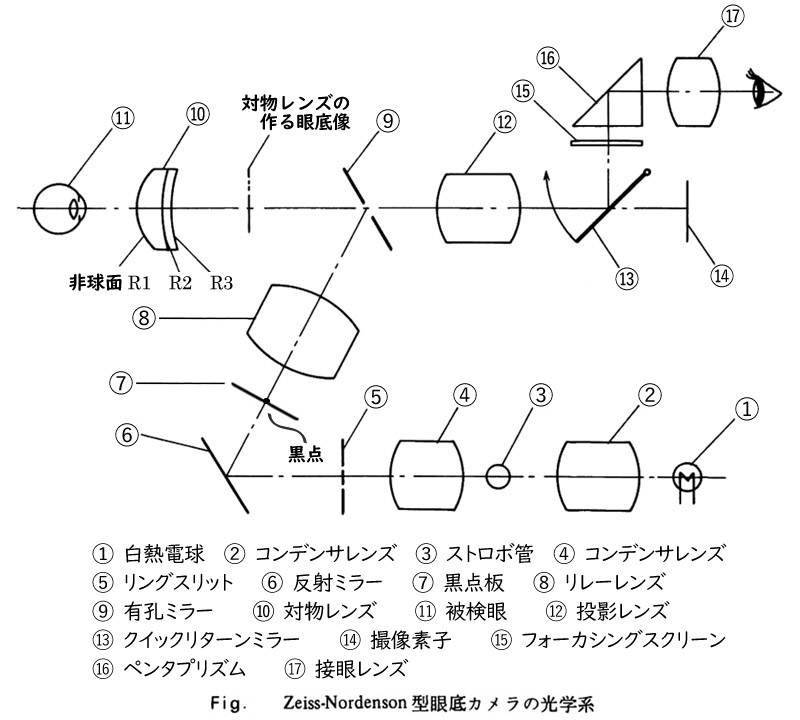

現在の一般的な眼底カメラ機構はZeissⲻNordenson型と呼ばれる.市販型は1925年である.倒像検眼鏡の原理構造で,瞳孔下方から照明し,瞳孔中央の眼底反射光をとらえている(同軸照明方式 ⬅ 対物レンズを共有).

現在の一般的な眼底カメラ機構はZeissⲻNordenson型と呼ばれる.市販型は1925年である.倒像検眼鏡の原理構造で,瞳孔下方から照明し,瞳孔中央の眼底反射光をとらえている(同軸照明方式 ⬅ 対物レンズを共有).

*参考

①Bennett TJ:MILESTONES IN OPHTHALMIC IMAGING,The Early Days of Fundus Photography.The Journal of Ophthalmic Photography volume 41(2)80-86,2019

②History of Ophthalmic Photography Blog. posted by Timothy J.Bennett,Wednesday,October 22,2014.

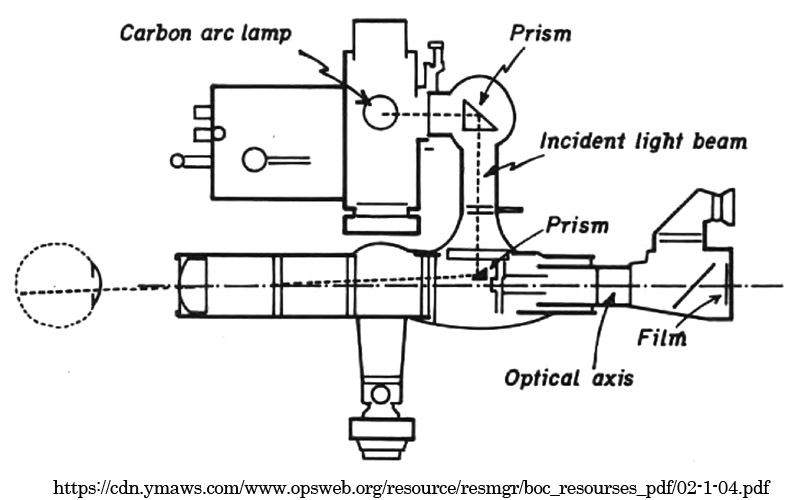

眼底カメラは照明系と撮影系の光学系は一部を共用しているため,内部反射が強い.この対策が黒点板 black spot plate の仕掛けである(非球面レンズにより,反射光を一点に集め吸収している).

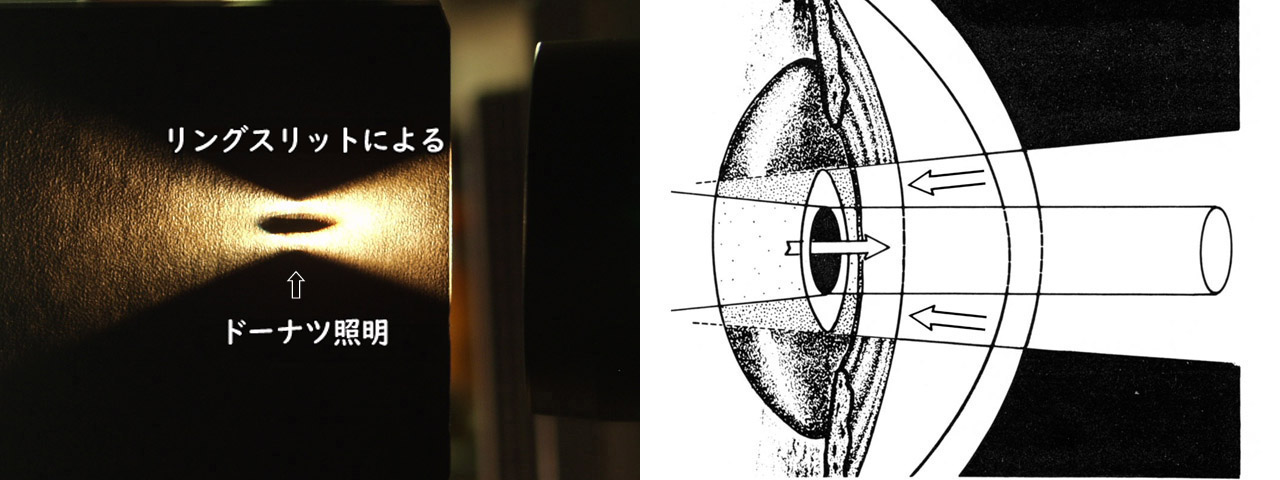

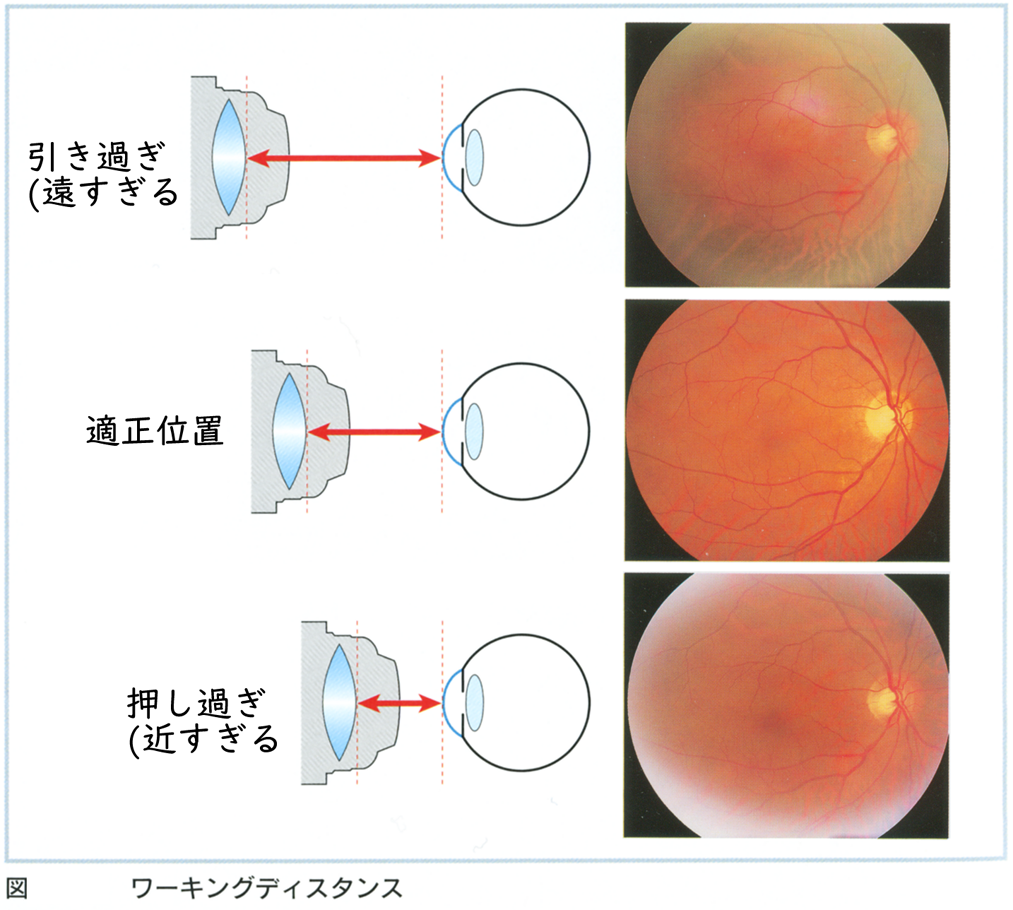

共用部分ではリングスリット構造によるドーナツ照明 annular illumination で光路を分けている.対物レンズを出た照明光は水晶体の位置に結像し,眼底を平均に照明する(外部から見ると,リング照明が角膜上でシャープに見える位置がベストアプローチである).

撮影光は光路中央を通りカメラに戻り,モニタされる.

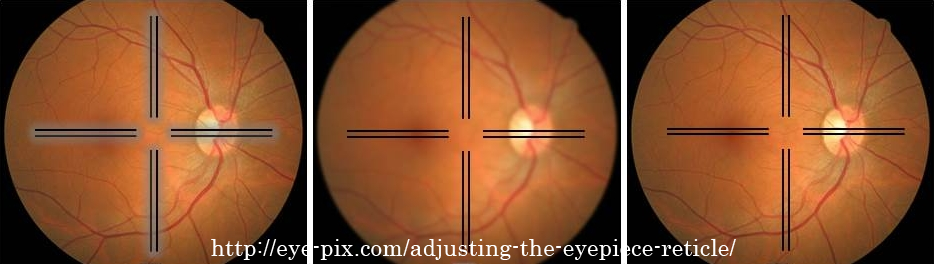

➊視度調節 dioptor adjust と ピント:

通常の散瞳型カメラでの操作は,肉眼でファインダを追うことになる.このため先ず第一には,カメラの光学系を検者・撮影者の光学系に合わせなければならない.

焦点板に描かれている十字ヘアラインを,検者の遠点にて明視するよう調節する.即ち,視度調節である.

これにより,撮像面と検者の網膜面が共役関係となる.眼底像と十字線の双方が,一緒にピントが合う必要がある.

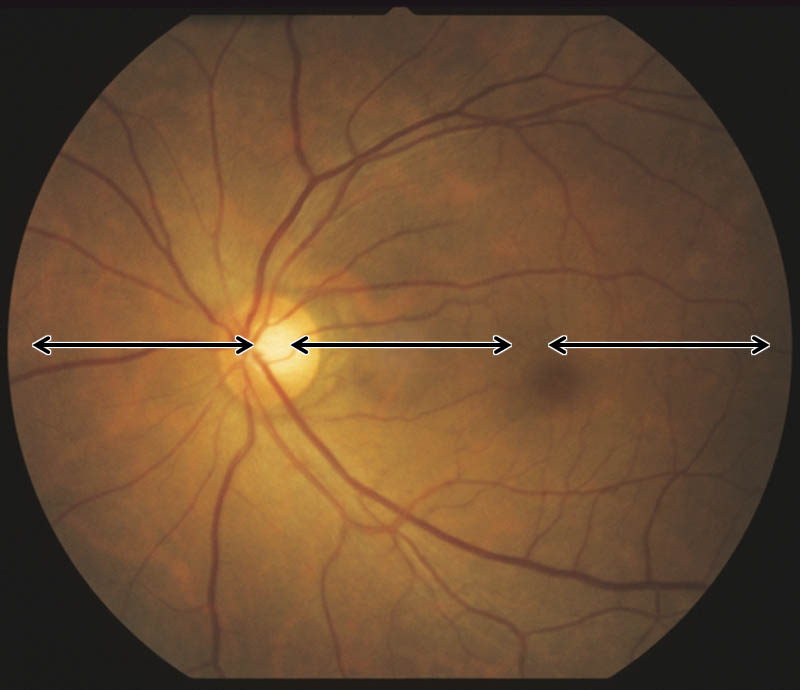

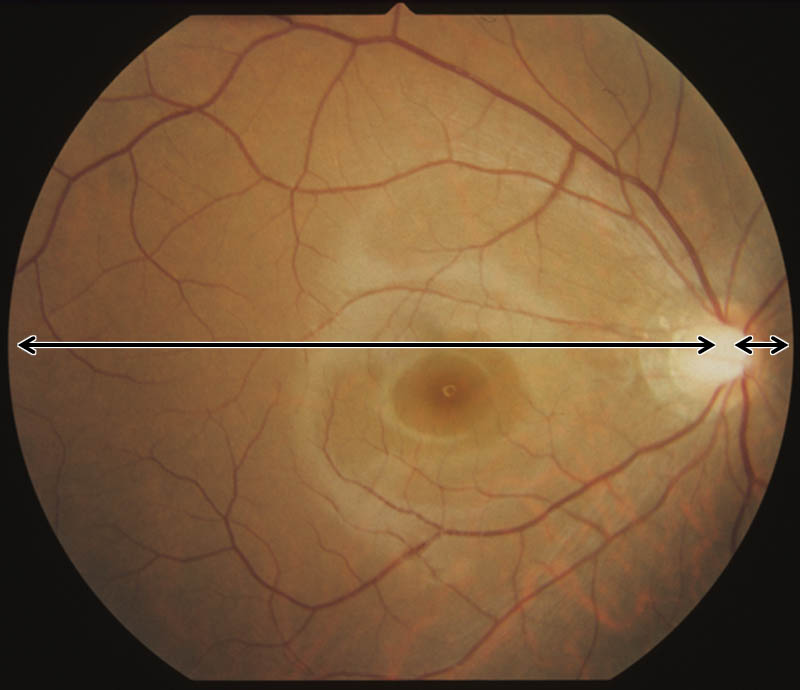

➊後極のパーツ=視神経乳頭と黄斑 の配置:

眼底像に限ったことではないが,画像がモノを言うのは枠の中の切り取られたシーンである.そうすると,視神経乳頭・黄斑の位置が自ずと想定されてくる.眼底像の重心がどこにあるか,ということだ.

撮るほうは意味のある画を記録するために,スイッチを押す.

見るほうは存在をアピールしている所見を探す.ここに撮影者の感性が表れることになる.・・・ そんなことで,

学会発表や雑誌記事で,残念なイマイチ画像に出会うことがある.発表者はきっと思ってる 【撮ったの誰・・・・あぁオレか ・・・・】.

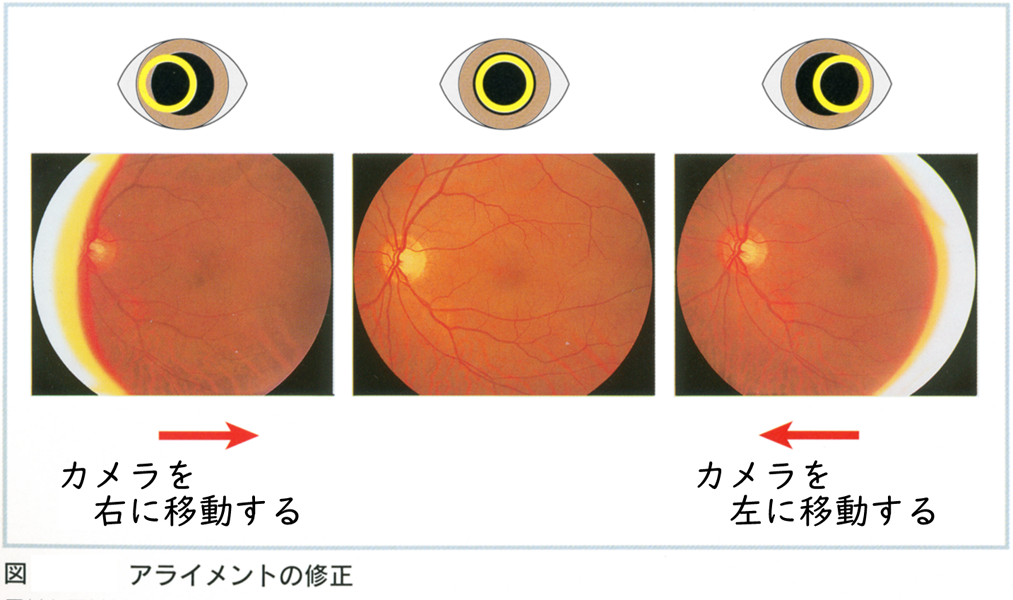

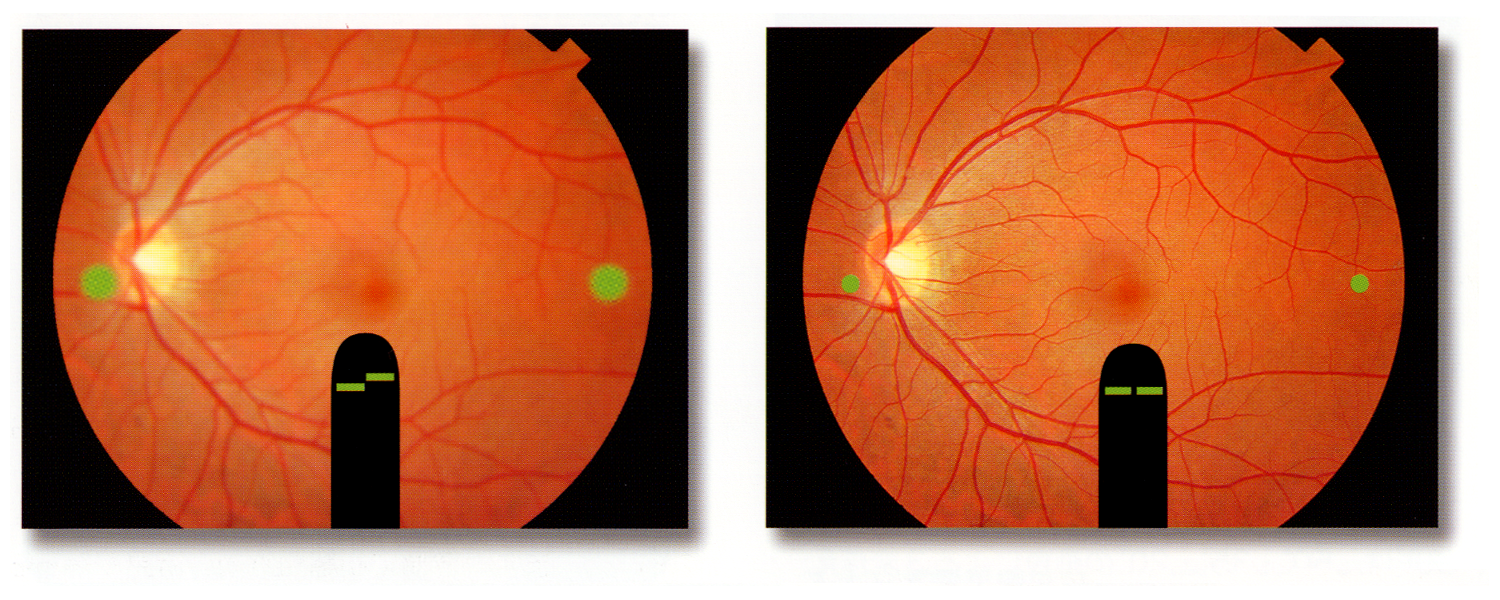

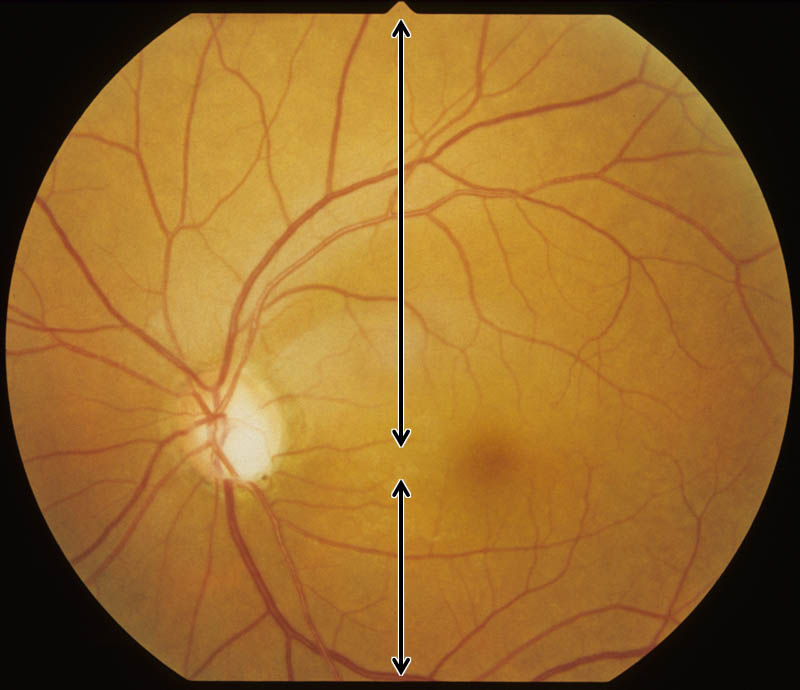

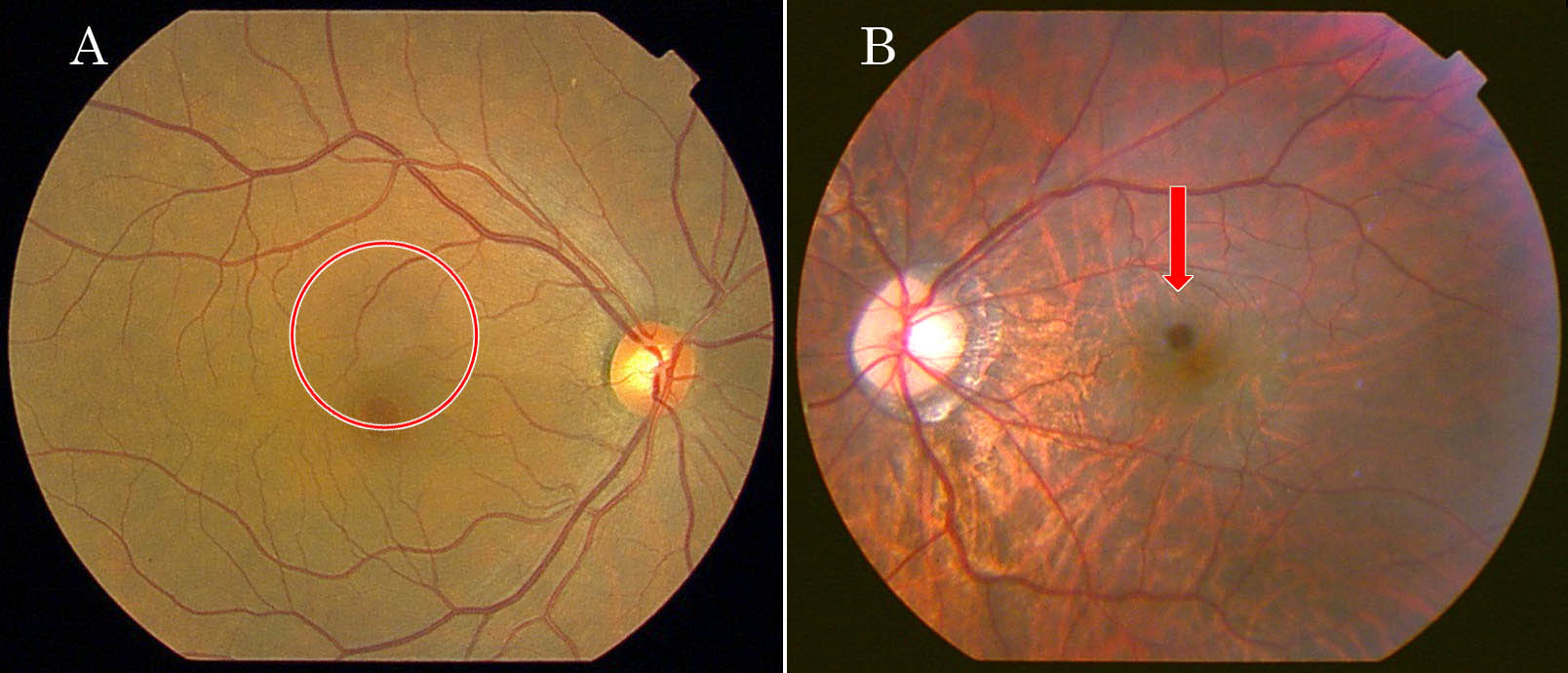

➋フレーム中心は うまくない:

黄斑を単純に中心に持ってくるのは,悪くはない.ただし,撮影画を見て 陰り が分からない時に限って,結果オーライ.

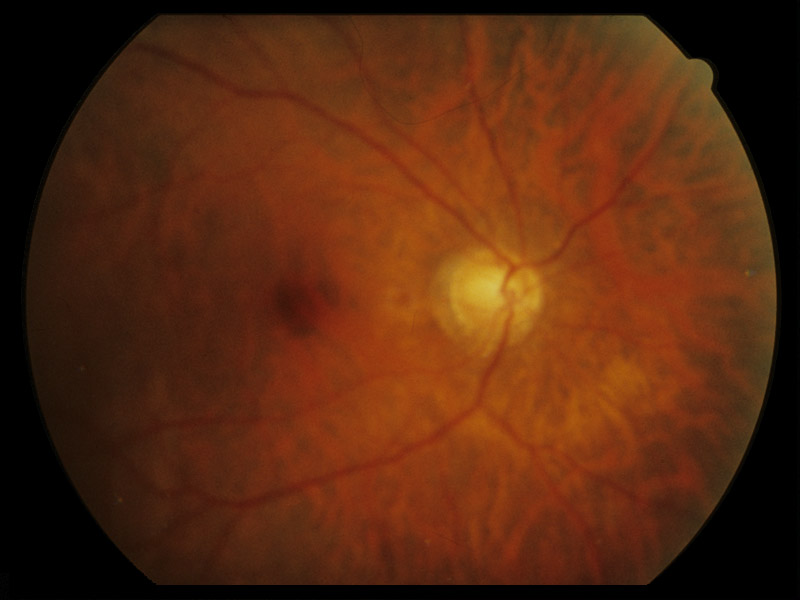

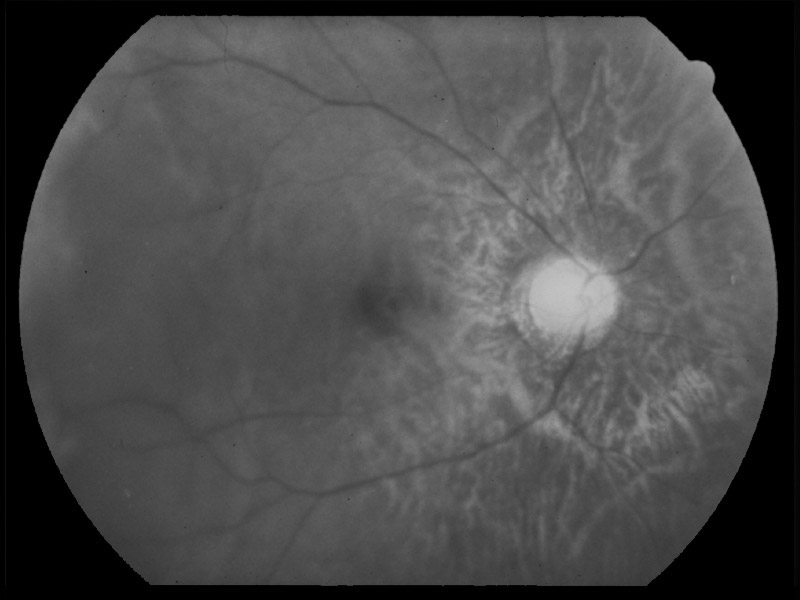

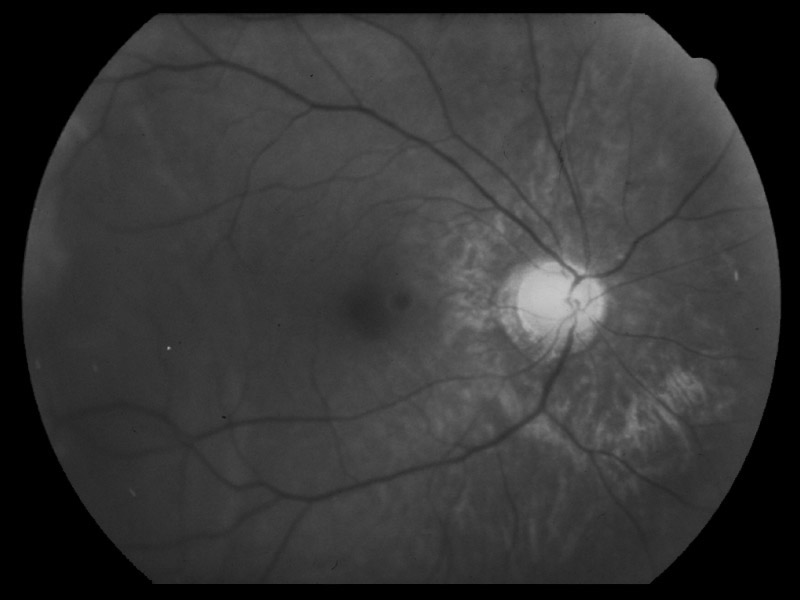

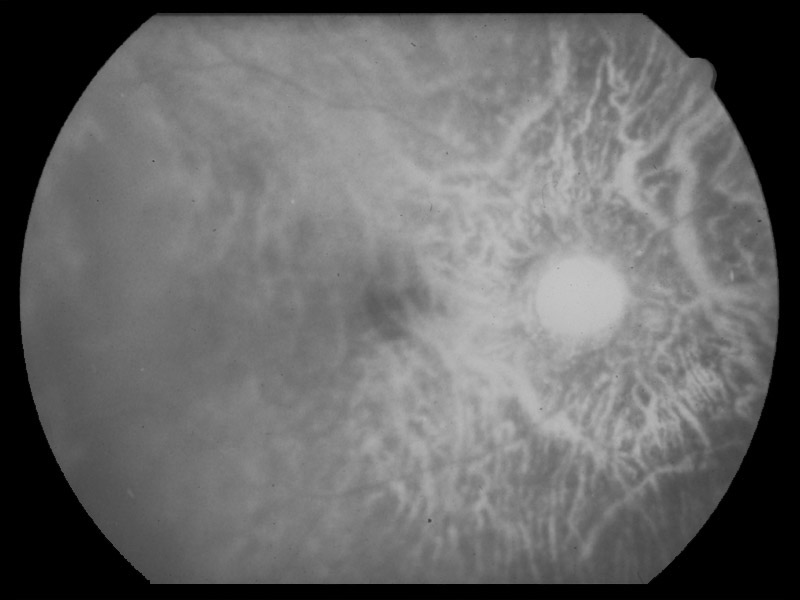

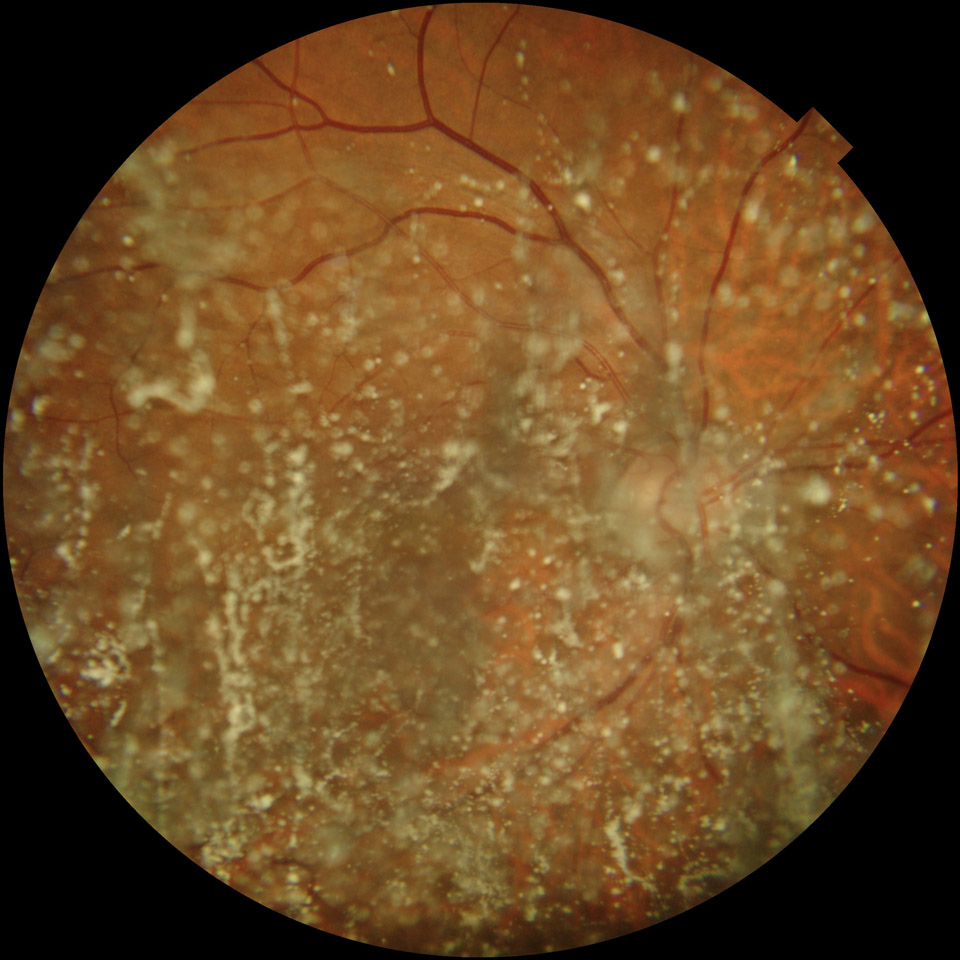

右図Aでは円内に微かな陰りがかぶっている.

図Bでは更に出血斑そっくりに出ている.

強度近視でくっきり写るので,なお始末が悪い.

理由は,黒点板の存在である.構造上,避けられないために,記録対象の目的部位,特に黄斑・中心窩はフレーム中心からずらす必要がある.複数枚あればベストが選べる.少なくともマニュアル撮影では配慮した形跡がないと,アウト.

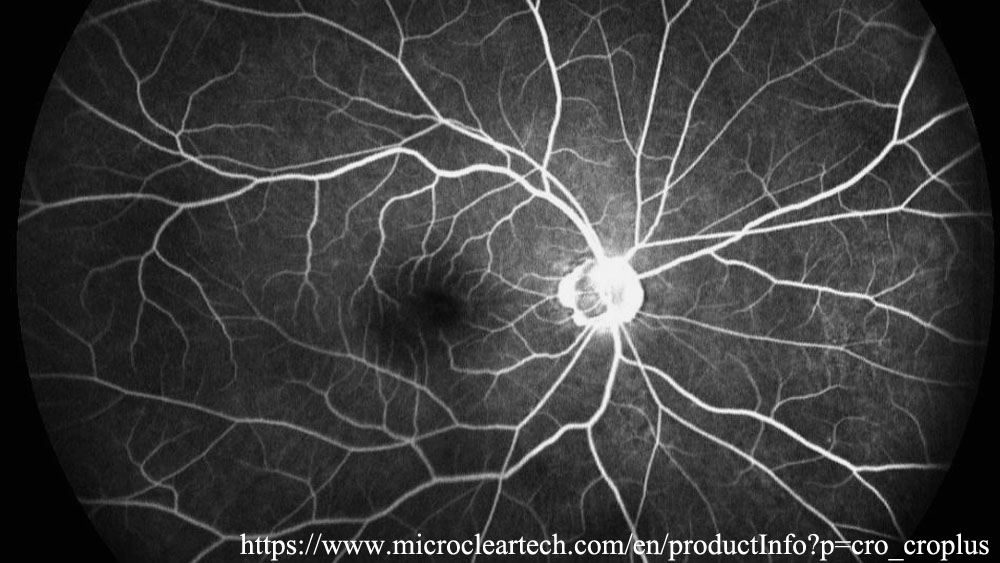

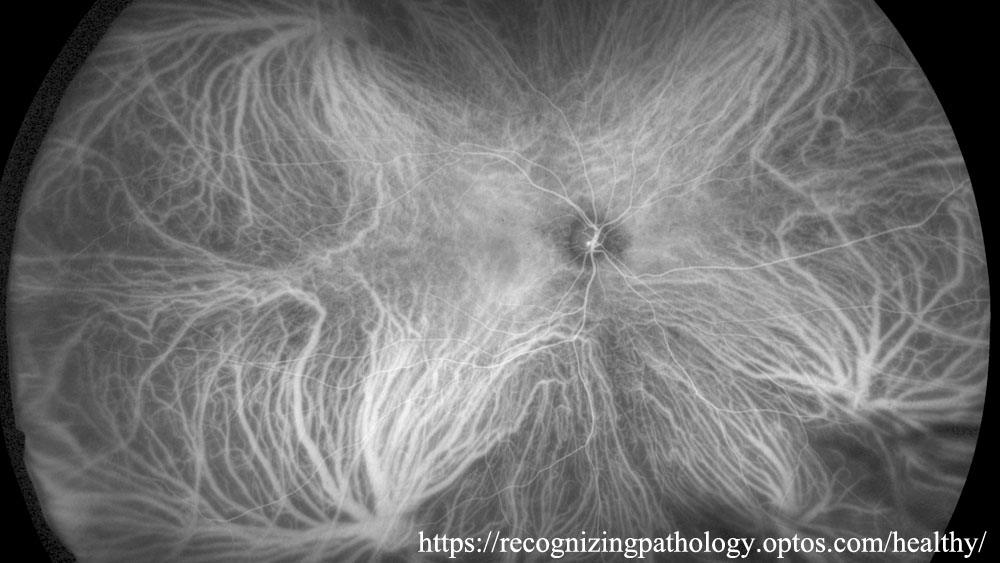

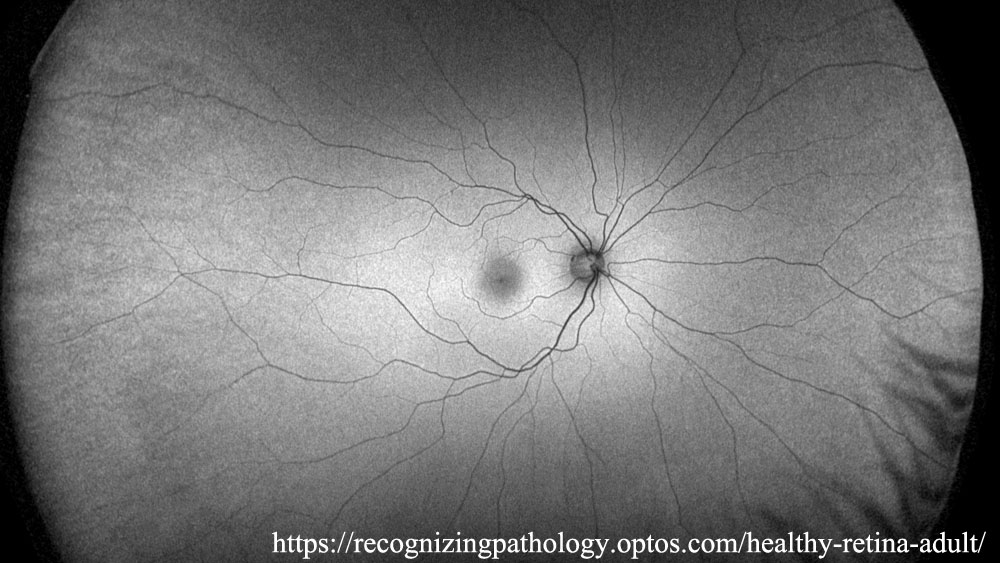

| 参照画像 | 白黒(パンクロ)画像 | 緑フィルター | 赤フィルター |

|

|

|

|

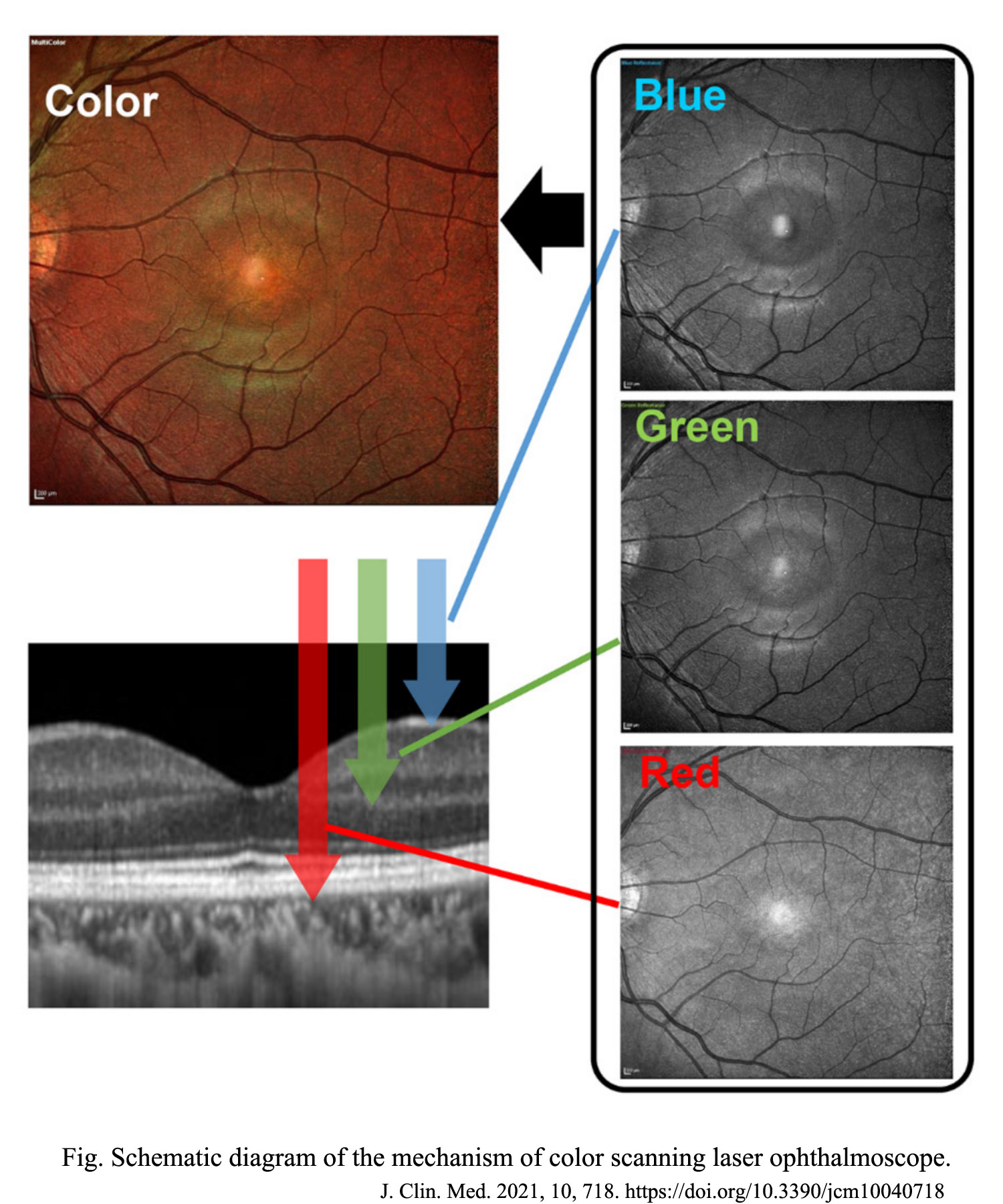

近年,多様な画像情報を活用する multimodal と称したメカが普及し,診断への我々の理解の幅が広がっている.

近年,多様な画像情報を活用する multimodal と称したメカが普及し,診断への我々の理解の幅が広がっている.

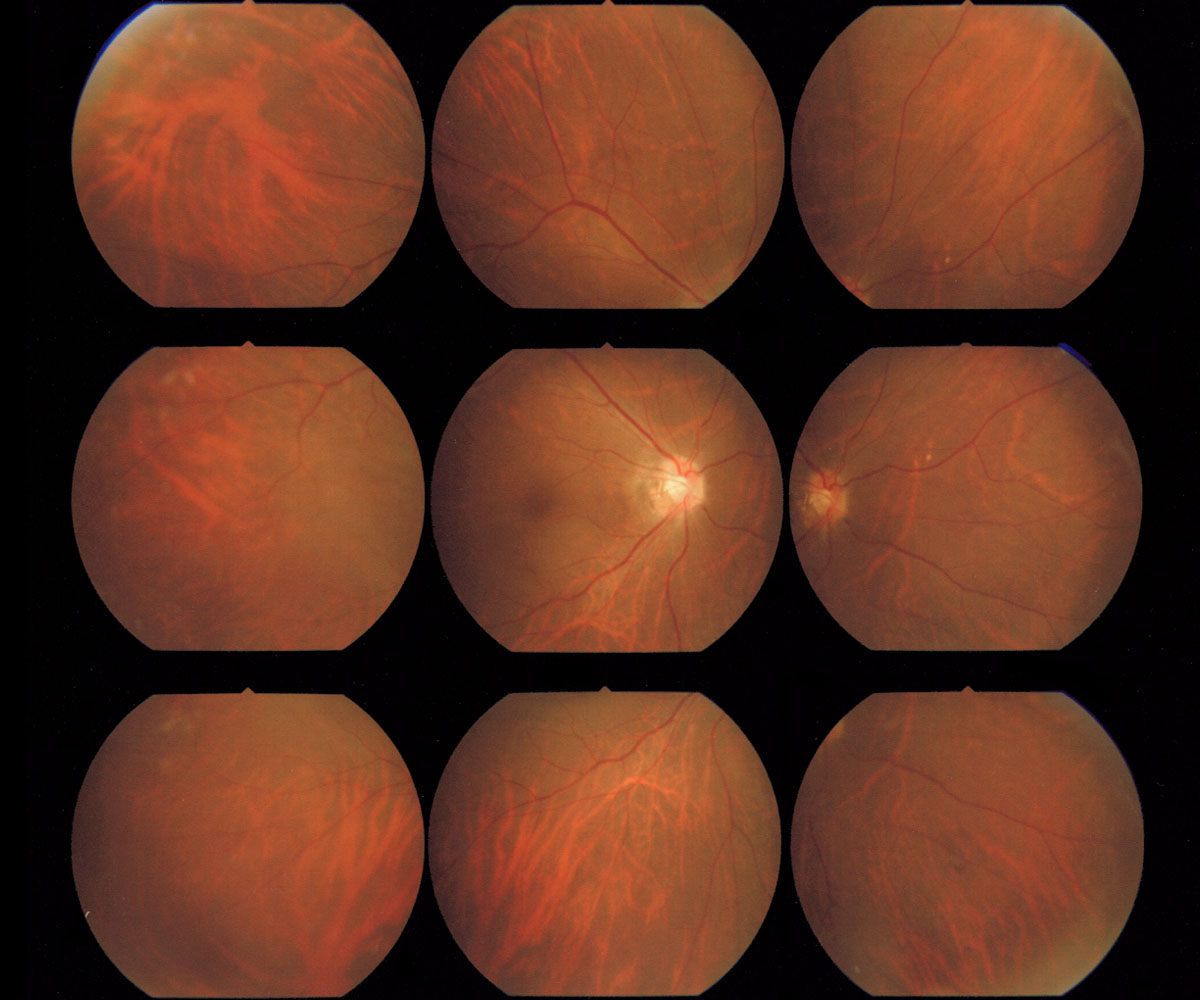

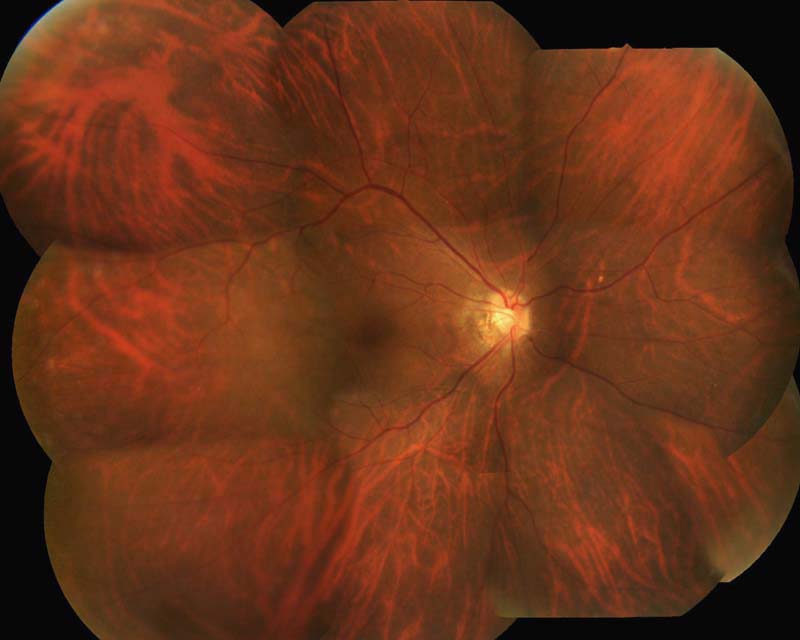

その一つが,レーザースキャン眼底カメラであろう.一台で何でもござれという設計もさることながら,アタッチメントあるいはソフトウェアにより鋸状縁近くまでフレームに収まる眼底カメラ機能だけをみても,驚異としか言いようがない.

が,出てくる画像を見て疑似カラーとはなんぞやと,見慣れない色調やアーチファクトに戸惑い,悲しいことに記録できない情報を思い知らされることになる.ま,発想を変えれば,下液が青緑だろうが上膜が灰色だろうが変色の多くは組織染色の延長みたいなもので,判別が容易になると言えば聞こえが良い.

・・ということにしよう.硝子体混濁や視神経乳頭が黒緑に出るのは,見ないふりをして.それにしても,視神経萎縮はどう記録するんだろう.あっ,ワイドにする必要はなかったか.